レコードコレクターはある意味で特殊な人々です。なぜなら今のメディアの主流はCDであり、レコード蒐集はごく限られた人々、いわばマイノリティの趣味であるからです。今回は、そんなコレクターの面々を(大雑把にではありますが)俯暇してみることにしましょう。

何はさておき、この分野最大の勢力は、大指揮者フルトヴェングラーのコレクターを措いて他に考えられません。レコードコレクターと呼ばれる人々の中で、フルトヴェングラーを一度も聴いたことが無い、あるいは全く興味が無い、という人が果たしているでしょうか。「フルトヴェングラーは偉大な指揮者のうちの一人である」と斜に構えている私でさえも、ひとたびその演奏を聴けば、その素晴らしさに圧倒されてしまいます。

フルトヴェングラーを典型として、レコードコレクターに多いのが演奏家のコレクターです。アシュケナージやプレトニョフなど今も活躍する演奏家はもちろんのことですが、古き良きを訪ねるレコードならではというところで、カザルス、クライスラー、ティボー、コルトーをはじめ、ハスキル、リパッティ、リヒテルなど。またもう少しマイナーなところでは、ウィーン・フィルのヴァイオリニストであ ったバリリや、スイスのペーター・リバールなど、マイナーな演奏家を追っているコレクターは枚挙に暇がありません。

また、ドイツの指揮者、ルドルフ•ケンペのある大コレクターは、コレクションが嵩じて、ついには『指揮者ケンペ』という本まで上梓されています。本といえば、以前にも紹介した『ロシアピアニズム』の著者、佐藤泰ー氏は、ロシアピアニズムという枠のコレクターではありますが、実のところショパンのレコードを追い続けておられるコレクターでもあります。20年ほど前に発売された氏の著作『ショパン・デ ィスコロジー』こそ氏のコレクションの原点であろうと思います。

演奏家コレクターから派生してもう少し広いコレクションを目指す方々がいます。中でも古今束西のヴァイオリニストをどこまでも追い続けているコレクターは少なくありません。それは、ジェームス・クレイトンというカナダのコレクター兼司書が『Discopaedia of the Violin』という、レコードの発明から発売された総てのヴァイオリンのレコードをほぼ完璧に網羅したディスコグラフィを出版した影響が少なくないのではと思います。

また、前回触れた弦楽四重奏曲も、そのコレクターは少数ながら存在します。これも、幸松肇氏という日本における弦楽四重奏の生き字弓Iのような方がおられる影響が少なくないでしょう。手前味噌のそしりは免れませんが、縁あって氏が以前連載されていた記事を纏めた『レコードによる弦楽四重奏曲の歴史』を私が出版するという栄に浴することもできました。

さてもう一つの勢力として曲コレクターという存在があります。 CD界隈では、ショスタコーヴィチや北欧マイナー作曲家が流行なのだそうですが、レコードの世界では、まるで時が止まったようにモーツァルトやバッハのコレクターが主流となっています。前記佐藤氏のショパンなど、マイナー中のマイナーともいえます。

この曲コレクションが先鋭化すると、ベートーヴェンの《英雄》や 《第九》交響曲のみのコレクター、あるいは、バッハの《シャコンヌ》や《ゴルトベルク変奏曲》、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲のみを集めるというようなコレクターを生み出すことになります。

他にも、ハイファイ録音を中心に集めるオーディオファイル・コレクターというー派があり、イギリスDeccaを始めとする初期ステレオ録音の初版盤がその主な対象となっています。故長岡鉄男氏は、この分野で今なお最も影響力ある評論家であり、「長岡教徒」なる言葉まであるほどです。

変り種としては、オペラ、それもテナーだけを集めるコレクターがおられるのですが、このお方、まさにテナーのように浪々と止め処なく牒り、興が乗ると自ら歌いだす、一部では有名な方です。

このようなことを書いていると、以前「フルトヴェングラーが最高なのだから皆それを聴いていれば良いのに」と言っていた方に対して「全ての人がフルトヴェングラーしか聴かなくなってしまったらコレクターが居なくなってしまうじゃないか」と反論していた方がいたのを思い出します。

いずれにしましても、これだけ様々な人々を惹きつけコレクターならしめる、音楽の力というものに、改めて驚きと畏敬の念を感じずにはいられません。

〔Music Bird プログラムガイド 2007年1月 掲載〕

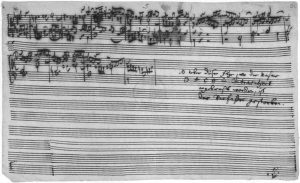

写真:コレクターの「聖典」? フルトヴェングラー「バイロイトの第九」。