音楽は音の芸術であると同時に形式の芸術でもあります。およそ音楽作品と呼ばれるもののほとんどは、何らかの形式に基づき、あるいは利用して作られています。この形式という概念は意外なことに他の芸術には余り見られません(この場合の形式は様式や技術などとは分けて考えています)

なぜ詩や音楽が形式を必要としたのか、なぜ不自由な足枷をつけた表現を行わなければならなかったのか、より自由な表現によって芸術の可能性は大きく広がったのではないだろうか、という疑問が浮かんできます。

私はその要因の一つがドイツのロマン的志向/ドイツ精神にあったのではないかと考えています。

トーマス・マンの『ファウスト博土』では、芸術に対するドイツ人の暗いロマン的志向(感情)

音楽における形式は、野放図に動き回ろうとする感情を、形式という枠の中に封じることによって、ロマン的感情よりも古典的な抑制を求めたことから生まれたと言えないでしょうか。バロック期にはフーガという枠が、古典期にはソナタという偉大な枠が生み出されています。ロマン派の時代になり、次第に人々の感情が自由に解き放たれるようになり、調性や和声の扱いが最も自由になったそのとき、シェーンベルクによって新たな枠が作られることになります。

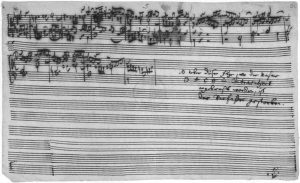

このようなロマン主義は、ロマン派音楽ばかりでなく多くの作品にその影を落としています。バッハの《フーガの技法》や、ベートーヴェンの作品111のソナタは、私にとっては究極のロマン主義音楽にすら思えるのです。その時代にはすでに古い技法となりつつあったフーガによって、バッハはゴシックを思わせる大伽藍を創造しますが、未完となった最後の四声のフーガにおいて、ロマン的感情がフーガという枠を超えようという瞬間に筆を置き、そこがフーガの終着点となったのです。フーガという枠はもはや枠としての役割を終え、機能和声という新たな枠がその役を引き継いだのです。

『ファウスト博士』ではベートーヴェンの最後のソナタが次のように描かれています。