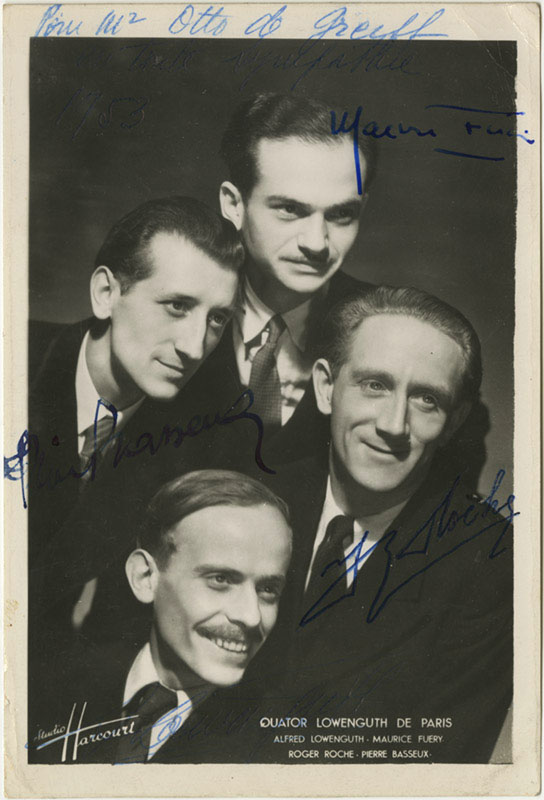

アルフレッド・レーヴェングート(Alfred Loewenguth, 1911-1983)

「SPECIALITY」一覧

17世紀に描かれたブルガリアに現存するイコンの名作を手描きによって複製したものです。おそらくは、壁画で有名なヴェリコ・タルノヴォの聖ペテロ・パウロ教会内のものの複製ではないかと思います。裏面に証明シールが貼られており、作者はSava Steffanov(210✕295mm)

Decca Mark I カートリッジ。白ボディです。カートリッジ前面に「II」表記が無い場合のMark IとMark IIの判別については諸説紛々しているのですが、シリアル番号からMark Iで間違いありません。メンテナンス後の使用は僅少です。使用に伴うスレ、汚れ等ありますが、良いコンディションです。コネクター部のプラスチック欠けもありません。針カバー欠品。

17世紀に描かれたブルガリアに現存するイコンの名作を手描きによって複製したものです。有名なリラの僧院にあるイコンの複製のようです。リラには多くのイコンがある他、イコン博物館なるものもあるようです。裏面に証明シールが貼られており、作者はMonika Aserovaで(155✕220mm)

17世紀に描かれたブルガリアに現存するイコンの名作を手描きによって複製したものです。特定はできませんでしたが、おそらくネセバルの聖ステファン教会内のイコンの複製と思われます。板の傷みなども再現しています。裏面に証明シールが貼られており、作者はMonika Aserova(120✕160mm)

Ortofon SPU-G 1960年台初期のものです。Elliptical表記なく丸針です。SPUのシリアルナンバーは、未だにはっきりとした読み方が分かりませんが、おそらく1960年代前半製と思われます。針先交換済で、音出しによる確認も行いましたが問題はありませんでした。赤箱付。

Ortofon type ABのご紹介でも少し触れましたが、本品は、Ortofonの33回転LPと78回転SP兼用のカートリッジADと、そのAD専用アームのA-212のセットとなります。

SPからLPへの移行期、オーディオメーカーはLP、SPどちらも再生できるようなシステムの開発が必要とされ、様々な「兼用型」カートリッジが開発されました。原始的なものでは、小ねじでカンチレバーごと交換できるものや、カンチレバー差し替え型などがありましたが、もう少し便利なところで有名なものが、GEバリレラ針のターンオーバー型やTannoyのカートリッジごと裏返してしまう変形ターンオーバー型などです(考えてみれば随分乱暴な方法ですが)

さてそれではMCの雄Ortofonはどのようにしたか。これがなんとも驚きの方法でSP、LP兼用針を実現してしまいました。Ortofonは、カートリッジには何の手を加えることなく、カンチレバーの先をY形とし、その2又の先端にそれぞれSP針とLP針を取り付けたのです。そして、専用アームを開発し、カートリッジをそれぞれ左右に少し傾けることによって、SPとLPの切り替えが出来るようにしたのです。この方法の優れている点は、カートリッジ本体に手を加える必要がないため、MC型のカートリッジでも容易に導入可能なことと、その結果として音質が高品位のまま保てることでしょう(厳密に言えば、針先が少しオフセットされ、傾いたカートリッジの影響はあるのでしょうが、当時のLPの規格と振動系の実効質量を考えれば無視できるレベルであったと考えられます)

トーンアームはカートリッジを振るため、ガイドピン用に左右の溝が切られている専用設計ですが、通常のAタイプやCタイプも取り付けられるように縦の溝も切られています。とはいえ、トーンアームのデザインから、ABやCBのアイボリータイプを取り付けるのが、最もしっくりとくるように思います。

まるでオモチャのようなトーンアームですが、中にはゼンマイ式のバネが入っており、ダイナミックバランス型となっています。針圧は、LPとSP(N)

カートリッジは針先の確認とダンパー交換済です。おなじみMelodiya盤のLPや久々に入荷したイグナチウスのシベリウスのSPなどで試聴しましたが、まさにオールドOrtofonそのものの音です。アームは、ところどころに余り目立たない細かな欠損や首振り部の補修などありますが、機能には影響ありません。専用アームレストも付いており、Thorens TD-124用ボードに取り付けてあります。アームケーブルは付属しませんが、別売で制作可能です。コネクターが必要な場合などについてもご相談下さい。

Shureなどと共にアメリカMMカートリッジの雄として知られるEmpireの初期のステレオカートリッジです。黒ボディの替え針に交換されていますが、こちらも純正であったと記憶しています(黒、アイボリー共に非純正品も数多くありますが、カンチレバー形状でおおよそは類推できます)

Fonofilm A-25D、Ortofon赤エンブレムです。「FONOFILM」カバーでシリアルナンバーもかなり若い番号となりますが、4ピン出力仕様となっており、シェルそのものも後期型となっています。純正、非純正は分かりませんが、おそらく1度はメンテナンスによってケース交換がなされているものと推察されます。古いシリアルナンバーのもの特有の押し出しが強く、良くも悪くもアクの強い音ですが、大変魅力的に感じられます。シェル交換ということで価格は若干安くなっていますが、初期のOrtofonの音が聴けるという意味では貴重です。針先は使用僅少、ダンパー交換済です。

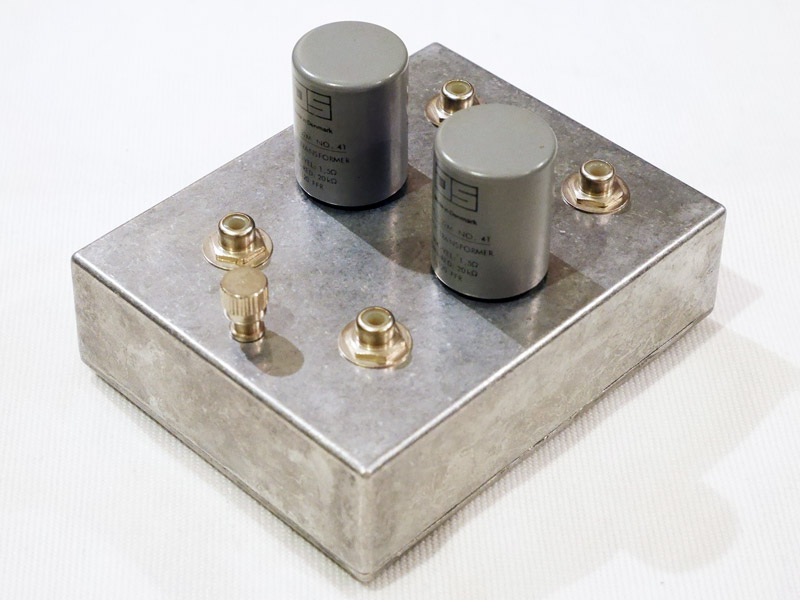

「No. 41」はJS(Jørgen Schou)

出力インピーダンス:20kΩ

昇圧比:41dB(約115倍)