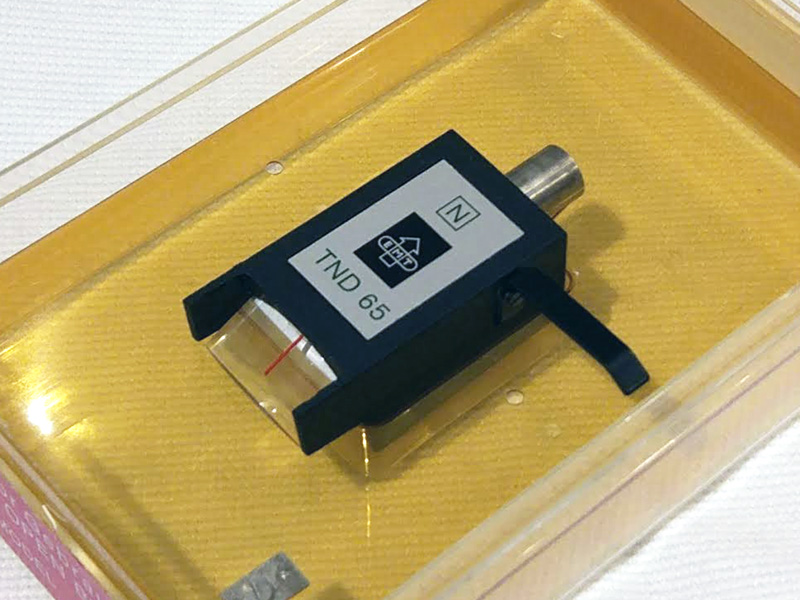

Barco EMT時代のTND-65です。非常に珍しいTSDベースの78回転SP盤用カートリッジとなります。EMTのモノラルおよび78回転SP用カートリッジは、Ortofonベースのモノラル専用カートリッジであるOFDシリーズとは別に、自社開発のステレオカートリッジTSDをベースとした、TMD/TMDがありました。TMD/TNDの開発された背景として、放送用機器としてTSDと音質の統一を図りたかったことや、カートリッジ重量や針圧の統一によってクイック・チェンジが可能となったこと、ハイコンプライアンスのカートリッジによってより音溝の情報を取り出したいという欲求などがあったと考えられます。モノラルLPや78回転SPをTSDの現代的モニターサウンドで再生することができます。1990年頃製造のものと思われます。針先は使用僅少。針先チェックとダンパー調整済です。ケース内のプラスチックモールドが黄ばんでいます。

「SPECIALITY」一覧

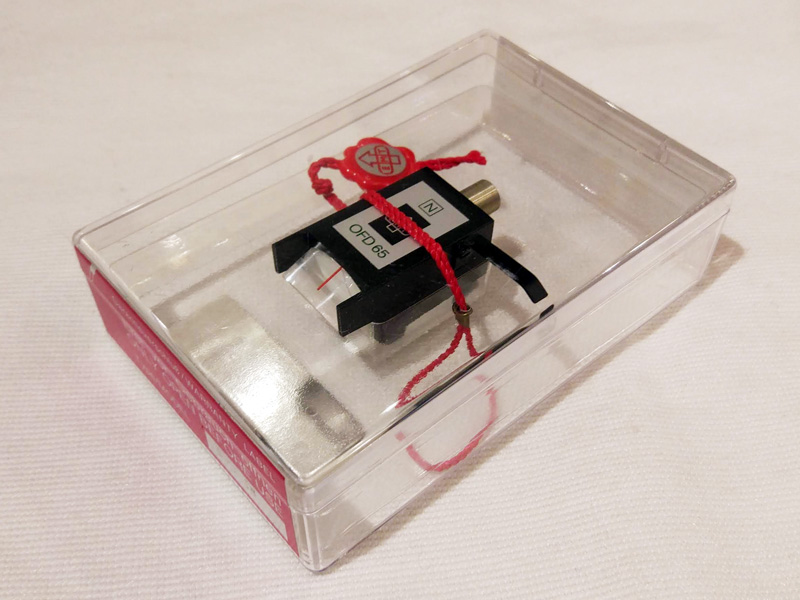

EMT Studiotechnik ドイツ時代後期のOFD-65未開封品。78回転SP盤用のカートリッジとなります。EMTのOFDシリーズは、元々EMTがOrtofonへ設計製造依頼したもので、その後自社で製造するようになってから現在に至るまで、初期設計の頃と同じ構造を保っています(おそらくコイルの巻線まで同じ仕様と思われます)

オルトフォン旧型トーンアーム用のDIN5ピン広角タイプのコネクターです。Preh社製旧型ストレートタイプとなります。

Preh社は、ハーマンからニックス時代のRMA/Gアームに付属していたL型コネクターを供給しておりますので、いわば、純正部品のストレートタイプと言えます。昨今はプレーヤーキャビネットもどんどん厚くなっていますので、L型よりもストレート型の方が扱いやすいようで、L型コネクターのピン部分のみを利用してストレート型に改造したものもよく見かけます(そもそもL型コネクターの用途は、ストレート型では入らない狭い場所で使用するためのものですから、OrtofonがなぜL型を用いたのか…)

Preh社のDINコネクターも(おそらく何十年ぶりかで)

また、現在でも入手が容易なDeltron社製の同型コネクターは、メッキが弱いため余りおすすめできません。

コネクターのみですので、ハンダ付けによる結線が必要です。線材やRCAコネクターをご提供いただいた上でのトーンアームケーブルの作成も別途有料にて承っておりますので、ご相談下さい。

ある程度数量を確保しておりますので、複数ご希望の場合も対応可能です。

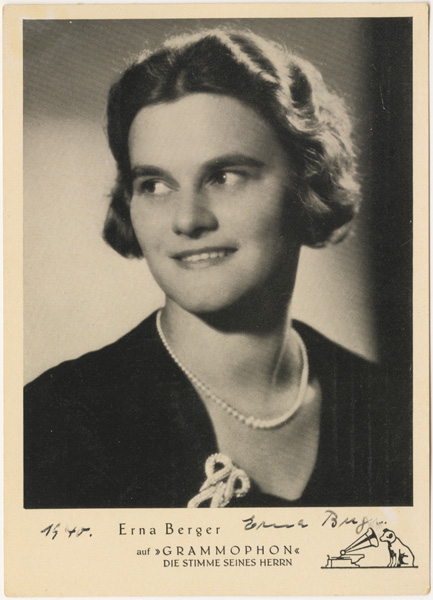

エルナ・ベルガー(Erna Berger, 1900-1990)

104×147mm 半光沢印画紙プリント。余白にブルーブラックペンによる署名と1940年の日付。

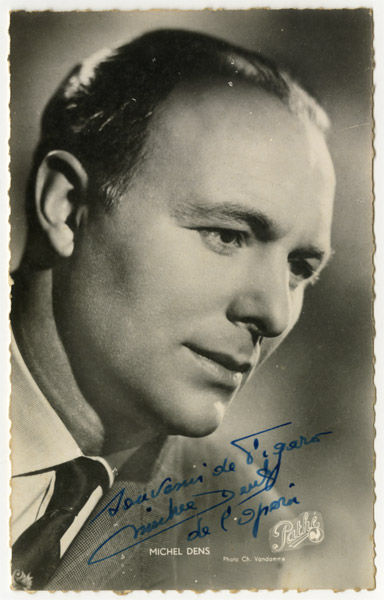

戦後のオペラ座、オペラ・コミックで活躍した名バリトン、ミシェル・ダン(Michel Dens, 1911–2000)

フラグスタートを継ぐ大ワグナー・ソプラノ、ビルギット・ニルソン(Birgit Nilsson, 1918-2005)

クリュイタンスとの共演などが記憶に残るメゾソプラノ、リタ・ゴール(Rita Gorr, 1926–2012)

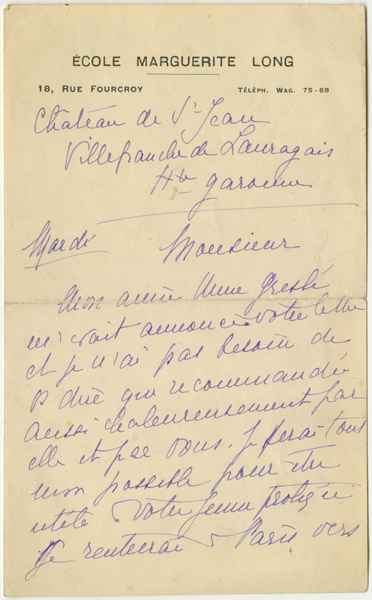

マルグリット・ロン(Marguerite Long, 1874-1966)

マルグリット・ロン(Marguerite Long, 1874-1966)