「カサンドル工房──ATELIER CASSANDRE」は、レコードコレクター、ことにジャケットを愛好するコレクターにとっては見過ごすことのできない名前の一つではないでしょうか。磨ぎ澄まされたタイポグラフィと幾何学模様とで織りなされたその装丁は、今日のようにフランスの初期版が容易に入手できるようになる以前から、またカサンドルというデザイナーの名を知る前から指に刺さった棘のようにして我々コレクターに印象を刻んだのでした。

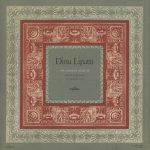

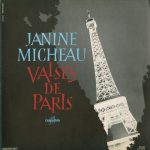

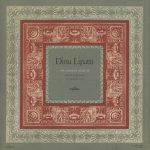

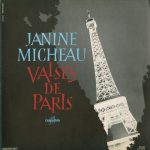

はなはだ怪しげな記憶ですが、私がはじめて入手したカサンドルのレコードジャケットは、ディヌ・リパッティの『ブザンソン告別演奏会』のアメリカAngel盤ではなかったかと思います(奇しくも今年はリパッティ生誕100年にあたります。リパッティも私にとって思い出深いピアニストの1人ですので、いずれ一文をしたためたいと考えています)。灰色と朱赤の縁模様の中になんの気取りもないセリフ体で「Dinu Lipatti」と置かれた文字が不思議と強く印象に残りました。その後、Pathé盤(フランスColumbia盤などの国外輸出用レーベル)のジェラール・スゼー『ラヴェル歌曲集』やジャニヌ・ミショーの『パリのワルツ』(スノヴィッシュに『ヴァルス・ド・パリ』というのもよいでしょう)などを手にしましたが、カサンドルというデザイナーは未だ霧の向こう側でした。

はなはだ怪しげな記憶ですが、私がはじめて入手したカサンドルのレコードジャケットは、ディヌ・リパッティの『ブザンソン告別演奏会』のアメリカAngel盤ではなかったかと思います(奇しくも今年はリパッティ生誕100年にあたります。リパッティも私にとって思い出深いピアニストの1人ですので、いずれ一文をしたためたいと考えています)。灰色と朱赤の縁模様の中になんの気取りもないセリフ体で「Dinu Lipatti」と置かれた文字が不思議と強く印象に残りました。その後、Pathé盤(フランスColumbia盤などの国外輸出用レーベル)のジェラール・スゼー『ラヴェル歌曲集』やジャニヌ・ミショーの『パリのワルツ』(スノヴィッシュに『ヴァルス・ド・パリ』というのもよいでしょう)などを手にしましたが、カサンドルというデザイナーは未だ霧の向こう側でした。

写真はオリジナルのフランスColumbia盤。ただし、アメリカAngel盤も箱だけはフランス製で、フランス盤と同一の造作でした。

私がカサンドルを、というよりもレコードジャケットというものがコレクションとして成り立つものとして認識したのは、1992年に出版された『12インチのギャラリー―LP時代を装ったレコード・ジャケットたち』を読んでからではないでしょうか。深更、六本木のABC(青山ブックセンター)でその本を見かけ、時間も忘れて何度も読み返してから購入したことを今でも良く覚えています。当時は『デザインの現場』増刊でしたが、何年か後にはカバー付き単行本として再販されました。多分に初めて手に取った時の感激が重なっているのでしょうが、私は今でも増刊版の雑誌らしい造りとキッチュなデザインが好きです。

私がカサンドルを、というよりもレコードジャケットというものがコレクションとして成り立つものとして認識したのは、1992年に出版された『12インチのギャラリー―LP時代を装ったレコード・ジャケットたち』を読んでからではないでしょうか。深更、六本木のABC(青山ブックセンター)でその本を見かけ、時間も忘れて何度も読み返してから購入したことを今でも良く覚えています。当時は『デザインの現場』増刊でしたが、何年か後にはカバー付き単行本として再販されました。多分に初めて手に取った時の感激が重なっているのでしょうが、私は今でも増刊版の雑誌らしい造りとキッチュなデザインが好きです。

『パリのワルツ』ジャニヌ・ミショー。《ファシナシオン》《愛の小径》《ムーラン・ルージュ》ほかコケットなミショーならではのワルツ名品がずらりと並びます。なおジャケットは「ATELIER CASSANDRE-JOUBERT」名義。この頃より「ATELIER JOUBERT」名義のものが多くなってきます。出典を忘れてしまいましたが、リュック・ジュベールはカサンドル工房の写真撮影を担当しており、このジャケットのエッフェル塔の写真もジュベール撮影と記載されています。

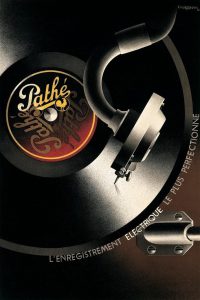

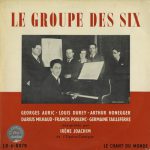

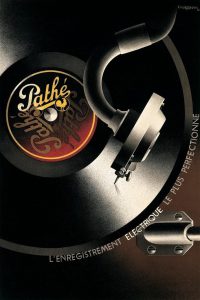

話が横道へ逸れてしまいました。カサンドルはアールデコの申し子として、また街頭ポスターの旗手として1920年台から30年台のパリの街を席巻します。その後、雑誌『ハーパース・バザー』の表紙デザインやいくつかの書体デザイン(後のジャケット装丁にも多用されたペニョー体など)、舞台装置の製作などを行い、1950年代中頃より、フランスPathé社のレコードジャケットの装丁を手がけるようになります。

当時のLPレコードは現在とは比べ物にならないほどの高級品であったため、Pathé社はそれに相応しい装丁を求めたのでしょう。Mercure印刷所で製作されたカサンドルによるジャケットは、厚いボード紙2枚を合わせたジャケットにデザインを施した化粧紙が張られ、レコードはタイトルが箔押しされた引き出し棒の付いた内袋に収められました。この棒付きジャケットのものが「Deluxe盤」とされ、紺の縞模様の統一デザインにタイトル紙が貼りつけられた簡略版ジャケットが廉価な「Standard盤」として、同一の盤が2つの価格体系で販売されたのです。カサンドルによるジャケットデザインは、おそらく1955年頃から50年代末頃まで手がけられ、およそ5年の間にデザインされたジャケットは、あまりに膨大なため数えようとしたことはありませんが、100を優に超え200点近くに上るのではないかと思われます。

当時のLPレコードは現在とは比べ物にならないほどの高級品であったため、Pathé社はそれに相応しい装丁を求めたのでしょう。Mercure印刷所で製作されたカサンドルによるジャケットは、厚いボード紙2枚を合わせたジャケットにデザインを施した化粧紙が張られ、レコードはタイトルが箔押しされた引き出し棒の付いた内袋に収められました。この棒付きジャケットのものが「Deluxe盤」とされ、紺の縞模様の統一デザインにタイトル紙が貼りつけられた簡略版ジャケットが廉価な「Standard盤」として、同一の盤が2つの価格体系で販売されたのです。カサンドルによるジャケットデザインは、おそらく1955年頃から50年代末頃まで手がけられ、およそ5年の間にデザインされたジャケットは、あまりに膨大なため数えようとしたことはありませんが、100を優に超え200点近くに上るのではないかと思われます。

同一番号のDeluxe盤とStandard盤。このマルケヴィッチによる《音楽の捧げもの》のDeluxe盤装丁は、舞台美術を想起させ、カサンドルの絵画的傾向も伺える名作の一つです。

カサンドルは当時、デザイナーとしてよりも画家として認められることを望んでいたと言われ、ジャケット装丁の中にもいくつか絵画的作品を用いたものを見ることができます。この時期には、エクサンプロヴァンス音楽祭の『ドン・ジョヴァンニ』の舞台美術も手がけており、この時の舞台美術集が『Decor de Don Juan』としてスイスのKiester社から発売された他、ロスバウト指揮によるその時の実況録音盤はカサンドルの禁欲的なタイポグラフィ装丁によってPathéレーベルより発売されました。この実況録音盤は、録音状態の悪さを超えた名演として今なお愛好され続けています。

1968年、5月革命の熱気冷めやらぬ中、カサンドルは拳銃で自らの生に終止符を打ちます。鬱症状であったこと、画家として望むような評価が得られなかったこと、広告芸術の変容に耐えられなかったこと、新たな書体デザインが認められなかったことなど、その要因は種々推測され、今開催されているカサンドル展の目録では、その死の要因を様々な史料をもとにして見事にひもとかれています。しかし、「芸術家の死」というものは、自ら選んだものであっても、あるいはそうでなかったとしても、時代と分かちがたく結びついていはしないでしょうか。カサンドルの死は、広告芸術が変容した年、民主主義が大きく転換した年、文化と社会との関係が劇的な変遷を遂げた年、すなわち1968年でなければならなかった、と思われてならないのです。

*

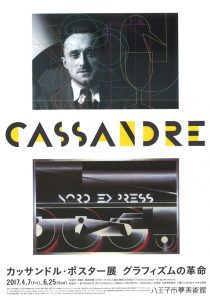

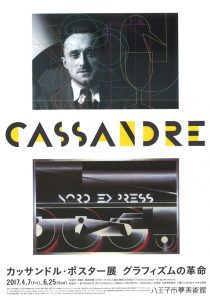

会期も残り1ヶ月ほどとなってしまいましたが、

八王子夢美術館にて『カッサンドル・ポスター展』が開催されています。庭園美術館、サントリー天保山ミュージアムでの展覧会からおよそ20年ぶりの展覧会となります。

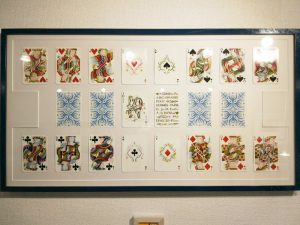

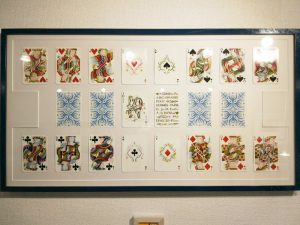

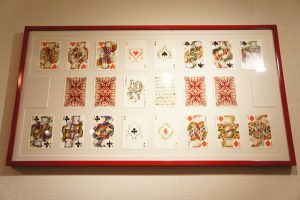

私は、埼玉県立近代美術館で開催されていた折に足を運びましたが、オリジナルポスターの色彩が持つ魅力、作品としての力強さに半ば圧倒されました。100年近くも前の作品たちによって、会場全体がさながらアールデコの直線のように張りつめている様には驚くほかありませんでした。レコード店の必需品『Pathé蓄音機』のオリジナルプリントや、エルメスのためにデザインした洒脱なトランプ、画家としての作品など展示作品も多岐にわたり、少数ですがレコードジャケットも展示されていました。目録は、美しい印刷とともに上述の通りカサンドルの死にまつわる読み応えある小論などあり、今回もまた保存版とするに相応しい出来となっています。

カッサンドル・ポスター展──グラフィズムの革命

カッサンドル・ポスター展──グラフィズムの革命

Posters of A.M.Cassandre A Graphic Revolution

2017/04/07(金)〜 2017/06/25(日)

開館時間 10:00〜19:00

入館は閉館の30分前まで

休館日 月曜日

開催概要

ウクライナに生まれ、フランスで活躍した20世紀を代表するグラフィックデザイナー、カッサンドル(1901年〜1968年)。彼が生み出した作品は、時代の先駆的な表現として、グラフィックデザイン界に「革命」をもたらします。都市の街頭を埋め尽くしたポスターはもちろん、レコードジャケットや雑誌の表紙等、数々の複製メディアの仕事を手がけ、生活の隅々にそのデザインが満ち溢れました。カッサンドルは機械と大量消費の時代をまさに体現したのです。

この展覧会ではカッサンドルの数々の仕事を、ファッションブランド「BA-TSU」の創業者兼デザイナーである故・松本瑠樹氏が築いたコレクションを通してご紹介します。松本氏のカッサンドル・コレクションは、保存状態の良好なポスターの代表作、およびカッサンドル直筆の貴重なポスター原画を含むものとして、世界的に高く評価されています。国内ではおよそ20年ぶりの回顧展となる本展で、カッサンドルが到達した至高のポスターデザインをご堪能いただければ幸いです。

※5月23日より作品の一部に展示替えがあります。

CLASSICUSでもプチ・カサンドル展。Hermèsへデザインしたトランプとジャケットいくつか。ここでは少し趣向を変えて、タイポグラフィよりもグラフィックを中心としたジャケットを集めました。カサンドルは決して幾何学と直線の信奉者だったわけではなく、アーツ・アンド・クラフツやアールヌーヴォーからもいかに多くのものを汲み得ていたのかが分かります。参考:Jacket Arts──ATELIER CASSANDRE。